Konstruktion der Befragung

The discrete question plays a role in survey research analogous to that of atoms in chemistry; it is the distinctive unit of interaction in the course of administering a survey and the necessary building block in any analysis of data” (Martin, Turner, & National Research Council (U.S.), 1984, S. 129).

Kernstück einer jeden Befragung sind, wie bereits im Vorangegangen thematisiert wurde, selbstredend die Fragen. Sie können nach unterschiedlichen Gesichtspunkten kategorisiert werden. Wichtig sind insbesondere die Unterscheidungen nach Frageform und Frageinhalten. Häufig wird zudem von Studierenden die Unterscheidung nach subjektiv/objektiv bzw. „subjektiver“ versus „objektiver“ Frage vorgetragen, auch wenn es sich dabei um kein adäquates Kriterium der Einteilung handelt. Grundsätzlich ist, dies zeigten bereits die kognitionspsychologischen Ausführungen, jede Frage durch ein Subjekt gegangen und hat damit eine entsprechende Prägung erhalten. Auf das eigentliche Thema zurückkommend können Fragen nach der inhaltlichen Dimension grob in folgende Kategorien geschieden werden (vgl. Diekmann, 2016, S. 471f.; Porst, 2014, S. 53ff.):

Einstellungs- und Meinungsfragen

Verhaltensfragen

Wissensfragen

Fragen über Merkmale des Befragungssubjektes (soziodemographische/sozialstatistische Fragen)

Netzwerkfragen

Auf Basis der Form können unterschieden werden:

Geschlossene Fragen

Geschlossene Fragen sind in standardisierten Befragungen die meistgenutzte Variante, haben den Vorteil, „gleichförmige“ Antworten zu produzieren und sind in der Befragungssituation bzw. der Datenauswertung schnell abzuarbeiten. Der zentrale Nachteil besteht darin, dass RespondentInnen womöglich ihr Urteil nicht auf die Antwortkategorien einpassen können, mit der möglichen Konsequenz einer Nicht-Beantwortung der Frage, bewusst falscher oder willkürlicher Angaben oder inadäquater Einpassungen bzw. „kreativer Antworten“ (in einer schriftlichen Befragung wird bspw. eine neue Antwortkategorie ergänzt oder das Kreuz wird zwischen zwei Antwortkästchen gemacht).

Offene Fragen

Offene Fragen haben den Vorteil, dass sie den RespondentInnen Antworten nach dem persönlichen Antwortschema erlauben, damit aber auch der Nachteil einer erschwerten (hoher Aufwand der Codierung) bzw. einer verunmöglichten Quantifizierung einhergeht. Offene Fragen eignen sich für quantitative Arbeiten nur eingeschränkt, in manchen Fällen können sie sich aber auch lohnen, wenn bspw. die Liste an chronischen Erkrankungen zu lange wäre, um alle in einer telefonischen Befragung vorzulesen. Offene Fragen kommen in sozialwissenschaftlichen Befragungen vor allem unter drei Gesichtspunkten zur Anwendung:

Der Befragungsgegenstand ist verhältnismäßig unbekannt

Die Zahl der Antwortkategorien ist zu umfangreich

Es sollen Lenkungseffekte der Antwortkategorien vermieden werden

Es steht die Erschließung der Relevanzstruktur der Befragten im Vordergrund

Halboffene Fragen

Sie erscheinen als der Mittelweg und kommen in Befragungen relativ gehäuft vor; abseits vorgegebener Antwortkategorien bietet diese eine zusätzliche Kategorie (z.B.: Sonstiges, bitte nennen), „welche wie eine offene Frage beantwortet werden kann, wenn sich die Befragungsperson nicht in eine der vorgegebenen Antwortkategorien einordnen kann oder will“ (Porst, 2014, S. 57). Eine halboffene Frage bietet sich an, wenn sich die möglichen Antworten auf eine Frage zwar gut abschätzen lassen (geschlossener Frageteil), aber nicht definitiv bestimmt werden können (offene Frage). Ein Beispiel hierzu ist etwa die Frage nach dem höchsten formalen Bildungsabschluss; zwar lassen sich in einem umgrenzten Rahmen (wie Österreich) die möglichen Antworten gut vorhersehen (betrachtet man das österreichische Bildungssystem), damit sind aber Fälle nicht abgedeckt, welche zwar an der Befragung teilnehmen, aber einen Bildungsabschluss erworben haben, welcher nicht direkt mit dem österreichischen System kompatibel ist bzw. diese Transformation von den Befragten nicht geleistet werden kann. In diesem Fall würde sich eine halboffene Frage anbieten, im Anschluss ließe sich die Frage etwa auf Basis der ISCED Klassifikation kategorisieren.

Im Wesentlichen bauen alle weiteren Fragetypen (sei es eine Filterfrage oder Likert-Skalen) auf diesen drei genannten Frageformen auf. Entscheidend für die Qualität der Daten ist jedoch weniger die Form der Frage als deren konkrete Formulierung. Auf Basis der semantischen Ebene gilt es auf folgende Aspekte in der Frageformulierung zu achten:

unbekannte Begriffe (z.B. MisanthropIn, Zufriedenheitsparadoxon usw.)

mehrdeutige Begriffe

gruppenspezifische Begriffe (z.B. „swag“)

unspezifische Formulierungen (z.B. Einkommen, die Gesellschaft)

lange und komplizierte Formulierungen (z.B.: Fragen über mehrere Zeilen mit mehreren Gliedsätzen)

Wichtig ist zu betonen, dass auf diese Aspekte zwar Bedacht genommen werden muss, nicht aber von einer Vermeidung per se gesprochen werden kann. Die Forderungen einerseits unspezifische und andererseits komplizierte Formulierung zu vermeiden, wird sich in der Praxis zumindest teilweise gegenseitig ausschließen. Unbekannte Begriffe könnten auch ganz bewusst in Fragen eingeführt worden sein, weil damit das Wissen von Personen abgefragt werden soll. Mit den oben genannten Aspekten wird daher allererst angedeutet, dass das Verstehen einer Frage oder einzelner Begriffe ein höchst problematisches Feld ist. Zum anderen sind die Frageformulierungen auf das Forschungsziel auszurichten. Befragt man bspw. nur MedizinerInnen, werden medizinische Fachtermini insofern Sinn haben, als sie Phänomene konkretisieren bzw. signalisiert damit die Erhebung als Expertenfragebogen auch für ExpertInnen erstellt worden zu sein. Schlussfolgernd bedeutet dies, dass es für die Konstruktion von Fragen bzw. Fragebögen nicht das eine Rezeptwissen geben kann. Im Folgenden sollen daher noch weitere Empfehlungen anderer AutorInnen aufgelistet werden, welche Hinweise auf eine „gute“ Frageformulierung liefern.

- Nach Kromrey u. a. (2016, S. 349ff.):

Fragen sollen so einfach formuliert sein, wie es mit dem sachlichen Zweck der Fragestellung noch vereinbart werden kann. Komplizierte Sätze sind zu vermeiden, ebenso wie zu lange Fragen. Es sind einfache Sachverhalte anzusprechen. Die Fragen müssen unmittelbar verständlich sein (keine unklaren Begriffe, keine doppelten Verneinungen);

Die Fragen und die verwendeten Begriffe sollen so eindeutig sein, dass ein für alle Befragten einheitlicher Bezugsrahmen geschaffen wird. Auch der gewünschte Genauigkeitsgrad der Antwort ist zu spezifizieren;

Der Befragte darf nicht überfordert werden; d. h. sein Wissensstand darf nicht überstrapaziert, er darf nicht „überfragt“ werden;

Fragen sollen keine spezielle Antwortrichtung nahelegen. Sie dürfen nicht suggestiv wirken, sondern müssen so neutral wie eben möglich gestellt werden.

- Nach Diekmann (2016, S. 410ff.):

Kurz, verständlich und hinreichend präzise - sie sollten nicht bürokratisch gestelzt klingen und es sollten Fremdwörter vermieden werden, die in der Zielgruppe nicht allgemein üblich sind;

Keine platten Anbiederungen – Anbiederung durch Subkultur-Formulierungen oder Dialekt klingt meist lächerlich und sollte eher vermieden werden.

Keine doppelte Verneinung;

Antwortkategorien von geschlossenen Fragen sollten disjunkt, erschöpfend und präzise sein;

Vorsicht bei stark wertbesetzten Begriffen;

Keine mehrdimensionalen Fragen;

Normalerweise keine indirekten Fragen;

Normalerweise keine Suggestivfragen;

Befragte sollten nicht überfordert werden;

- Nach Mayer (2013, S. 89):

Fragen sollten einfache Worte enthalten (keine Fachausdrücke oder Fremdwörter);

Fragen sollten kurz formuliert sein;

Fragen sollten konkret sein;

Fragen sollten keine bestimmten Antworten provozieren (Vermeidung von Suggestivfragen);

Fragen sollten keine belasteten Worte wie z.B. "Bürokrat", "Boss", "Ehrlichkeit" etc. enthalten;

Fragen sollten nicht hypothetisch formuliert werden (z.B. "Angenommen sie würden im Lotto gewinnen, ... ");

Fragen sollten sich nur auf einen Sachverhalt beziehen;

Fragen sollten keine doppelte Verneinung enthalten;

Fragen sollten den Befragten nicht überfordern (z.B. "Wieviel Prozent Ihres monatlichen Einkommens geben Sie für Nahrungsmittel aus?");

10. Fragen sollten zumindest formal "balanciert" sein (negative und positive Antwortmöglichkeiten sollten für den Befragten gleichwertige Berechtigung haben: z.B. stimme stark zu - lehne stark ab).

Als Faustregel lässt sich ableiten, dass Fragen immer möglichst klar und einfach, sowie neutral und eindimensional ausformuliert sein sollten.

Sollten bei der Überprüfung von Sekundärdaten Frageitems entdeckt werden, welche dieser Grundregel widersprechen, so muss es

a) plausible Gründe dafür geben, ansonsten muss

b) zumindest eine Reflexion über damit einhergehende Probleme der Daten einhergehen, wenn nicht sogar

c) die Verwendung der Daten abzulehnen ist.

Empfehlenswert ist, bei der Fragekonstruktion auf bereits in der Wissenschaft bewährte Fragen zurückzugreifen. Eine besondere Stellung nehmen hierzu erprobte Erhebungsinstrumente bzw. einzelne Fragebatterien ein, welche meist einen spezifischen Sachverhalt (z.B.: Depression, Burnout, Lebensqualität usw.) messen sollen. Zum Teil wird viel Energie in die Entwicklung solcher Instrumente gesteckt, sie werden validiert und der wissenschaftlichen Community zur Verfügung gestellt. Besonders bewährte „Tools“ finden sich selbst in großen/internationalen Surveybefragungen wieder.

CASP ist ein spezifisch für die Messung der Lebensqualität älterer Menschen konstruiertes Instrument, welches vorwiegend in Sekundärdatensätzen (bspw. SHARE – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) eingesetzt wird. In bewusster Abgrenzung zu einem oft gesundheits- bzw. krankheitsdominierten Verständnis von Lebensqualität älterer Menschen, steht die Erfassung der Bedürfnisbefriedigung im Fokus (Hyde, Wiggins, Higgs, & Blane, 2003). Die Konstruktion eines eigenen Messinstrumentes für die Erhebung der Lebensqualität älterer Menschen geht mit der Annahme einher, dass sich aufgrund der Veränderungen im sogenannten dritten Lebensabschnitt, wie dem Wechsel vom Arbeits- ins Pensionsleben, der Zunahme an persönlicher Freiheit und neuer Möglichkeiten der sozialen Partizipation, die Bedürfnisse älterer Menschen von jenen jüngerer unterscheiden (Knesebeck, Hyde, Higgs, Kupfer, & Siegrist, 2005). Als besonders relevante Bedürfnisse im Alter werden von den Entwicklern des CASP jene nach Kontrolle (Control), Autonomie (Autonomy), Selbstverwirklichung (Self-Realization) und Freude (Pleasure) definiert (s. Hyde u. a., 2003). Die Bezeichnung CASP leitet sich von diesen vier Bedürfnisdomänen ab. Es existieren zwei Versionen des CASP, CASP-19 und die verkürzte Variante CASP-12. Die Zahl 12 bzw. 19 referiert auf die Anzahl an Items, die zur Messung der Lebensqualität verwendet werden (siehe Tabelle 1).

Die Antwortskala im CASP-19 bzw. -12, ist vierstufig und reicht von “Häufig” über “Selten”, “Manchmal” bis “Nie”, wobei sich die Fragen immer darauf beziehen, wie oft man ein bestimmtes Gefühl oder eine bestimmte Situation erlebt hat (Wiggins, Netuveli, Hyde, Higgs, & Blane, 2008). In der im SHARE verwendeten Variante mit 12 Items können Gesamtwerte von 12 bis 48 Punkten erreicht werden, höhere Werte weisen auf eine höhere Lebensqualität hin (Knesebeck u. a., 2005). Konkrete Schwellwerte, mittels derer in eine „hohe“ und „niedrige Lebensqualität“ differenziert werden kann, existieren nicht, jedoch können Gruppen anhand bestimmter Lagemaße, wie etwa Terzile („niedrige“, „mittlere“, „hohe Lebensqualität“) gebildet werden (ein derartiges Vorgehen wurde u. a. in der Studie von Knesebeck, Wahrendorf, Hyde, & Siegrist, 2007 gewählt). Auch Einzelauswertungen der vier Subdimensionen sind möglich, wobei jeweils drei bis 12 Punkte erzielt werden können.

| CASP-19 | CASP-12 | ||

|---|---|---|---|

Control |

My age prevents me from doing the things I would like to |

My age prevents me from doing the things I would like to |

1 |

I feel that what happens to me is out of my control |

I feel that what happens to me is out of my control |

2 |

|

I feel free to plan for the future |

3 |

||

I feel left out of things |

I feel left out of things |

4 |

|

Autonomy |

|||

I can do the things I want to do |

I can do the things I want to do |

5 |

|

Family responsibilities prevent me from doing what I want to do |

Family responsibilities prevent me from doing what I want to do |

6 |

|

I feel that I can please myself what I do |

7 |

||

My health stops me from doing things I want to |

8 |

||

Shortage of money stops me from doing the things I want to do |

Shortage of money stops me from doing the things I want to do |

9 |

|

Pleasure |

|||

I look forward to each day |

I look forward to each day |

10 |

|

I feel that my life has meaning |

I feel that my life has meaning |

11 |

|

I enjoy the things that I do |

12 |

||

I enjoy being in the company of others |

13 |

||

On balance, I look back on my life with a sense of happiness |

On balance, I look back on my life with a sense of happiness |

14 |

|

Self-Realization |

|||

I feel full of energy these days |

I feel full of energy these days |

15 |

|

I choose to do things that I have never done before |

16 |

||

I am satisfied with the way my life has turned out |

17 |

||

I feel that life is full of opportunities |

I feel that life is full of opportunities |

18 |

|

I feel that the future looks good for me |

I feel that the future looks good for me |

19 |

Theoretischer Hintergrund

Das Konzept der Bedürfnisbefriedigung orientiert sich an der Bedürfnistheorie des Psychologen Abraham Maslow (1968). Gemäß Maslow (1968) gibt es bestimmte Bedürfnisse, die allen Menschen zugrunde liegen. Somit kann das Ausmaß, indem diese Bedürfnisse befriedigt werden, gemessen und verglichen werden. Des Weiteren geht Maslow (1968) davon aus, dass Personen, sobald ihre Grundbedürfnisse, wie Wohnen, Essen und Kleidung, befriedigt sind, höhere Bedürfnisse, bspw. nach Selbstverwirklichung, Glück und Anerkennung anstreben (Hyde u. a., 2003). Ausgehend von Maslows Theorie haben sich die Entwickler des CASP (s. Hyde u. a., 2003) auf die vier Bedürfnisdomänen Kontrolle, Autonomie, Selbstverwirklichung und Freude konzentriert, da sie diese als besonders relevant für die Lebensqualität älterer Menschen erachten. Unter Kontrolle wird die Fähigkeit, aktiv in seine Umwelt einzugreifen, verstanden. Autonomie bezeichnet das Recht des/der Einzelnen frei von der Beeinflussung durch andere zu sein (Patrick, Skinner, & Connell, 1993 in: Hyde u. a., 2003). Selbstverwirklichung und Freude sollen aktive und reflexive Prozesse des menschlichen Daseins erfassen (Giddens, 1990; Turner, 1995 in: Hyde u. a., 2003).

Entwicklung der CASP Skala

Die CASP-19 Skala wurde in einem dreistufigen Prozess entwickelt: Zunächst wurden ExpertInnen aus den Bereichen Methodologie und Gerontologie herangezogen. Diese beurteilten die Augenscheinvalidität der Items. Aus diesem Prozess entstand eine Skala mit 23 Items (Hyde u. a., 2003). Um die Inhaltsvalidität zu überprüfen wurden Fokusgruppen eingesetzt. Die Fokusgruppen waren geographisch so verteilt, dass sie im Großen und Ganzen mit der Stichprobe, an die der Fragebogen anschließend geschickt wurde, übereinstimmten. Eine Fokusgruppe wurde in Hammersmith durchgeführt (drei Frauen und ein Mann im Alter von 64 bis 74 Jahren), die zweite in Barrow-in-Furness (sechs Frauen und drei Männer im Alter von 68 bis 80 Jahren) und die dritte in Fife (drei Frauen und ein Mann im Alter von 70 bis 82 Jahren). Die Fokusgruppen sollten die Reliabilität und Validität der Items auf dreierlei Weise verbessern: Erstens sollten sie überprüfen, ob alle relevanten Domänen miteinbezogen wurden, zweitens die Dimensionen bestimmen, aus denen sich die Domänen zusammensetzen und drittens sicherstellen, dass die zur Beschreibung der Items verwendeten Begriffe korrekt und verständlich sind. Die Struktur und die Länge des Fragebogens wurde mittels eines selbstauszufüllenden Pretests überprüft, außerdem wurde ein kurzer Bewertungsbogen an die Barrow-in-Furnes Fokusgruppe gesendet. Die Inhaltsvalidität wurde in der Hammersmith Fokusgruppe mittels kognitiver Interviews getestet. Alle drei Fokusgruppen waren sich einig, dass ein Item aus der Skala entfernt werden sollte, da es anmaßend sei. Zusätzlich wurden zur besseren Verständlichkeit Formulierungen bei vier Items abgewandelt. Die Fokusgruppen bewerteten die Items als aussagekräftig und das Ausfüllen des Pretests als einfach. Durch die Entfernung des von den Fokusgruppen vorgeschlagenen Items bestand die Skala nun aus 22 Items (Hyde u. a., 2003).

Abschließend wurden die psychometrischen Eigenschaften der Skala mittels statistischer Analysen untersucht. Dazu wurde der Fragebogen an 286 Personen im Alter von 65 und 75 Jahren im Vereinigten Königreich geschickt. Die Stichprobe war repräsentativ für die britische Bevölkerung in diesem Alter (für weitere Informationen zur Stichprobe siehe Hyde u. a., 2003 und Wiggins u. a., 2008). Die Ergebnisse des Fragebogens wurden in einem dreistufigen Prozess analysiert. Zuerst wurde untersucht, inwieweit sich die im Rahmen theoretischer Überlegungen entwickelten Domänen empirisch bestätigen lassen. Dazu wurde die interne Konsistenz der einzelnen Dimensionen mittels Cronbach’s Alpha überprüft. In einem zweiten Schritt wurde die Korrelation der Domänen untereinander mittels Pearson Korrelation untersucht sowie anhand einer Faktorenanalyse (zweiter Ordnung) überprüft, inwiefern die einzelnen Domänen Aspekte desselben Konzepts von Lebensqualität messen. Um abschließend die diagnostische Validität (Übereinstimmungsvalidität) zu untersuchen, war die Life-Satisfaction Index – Well-being Skala (LSI-W) in den Fragebogen implementiert worden (für weitere Informationen zur LSI-W Skala siehe James, Davies, & Ananthakopan, 1986). Die LSI-W Skala war aus mehreren Gründen herangezogen worden: Erstens kommt das dahinterliegende Konzept von Lebensqualität jenem der CASP-Skala am nächsten, zweitens ist sie an einer Stichprobe in ähnlichem Alter im Vereinigten Königreich getestet worden und drittens umfasst sie nur acht Items, wodurch der zusätzliche Aufwand für die Befragten gering war. Der Zusammenhang zwischen den beiden Skalen wurde mittels Pearson Korrelation überprüft (Hyde u. a., 2003).

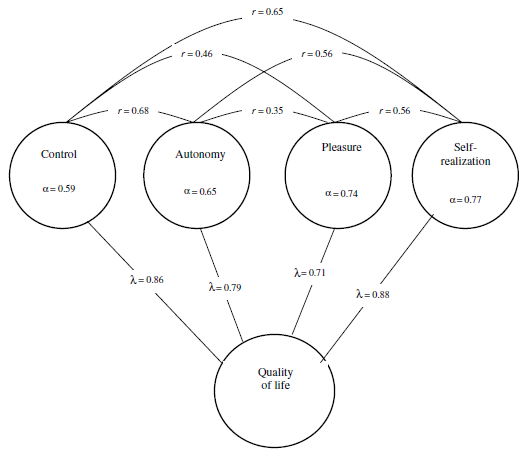

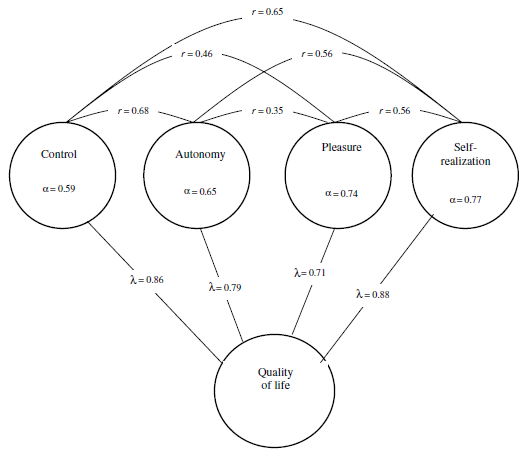

Die interne Konsistenzanalyse ergab, dass sich die Homogenität der Domänen Kontrolle und Selbstverwirklichung deutlich verbessern lässt, wenn zwei bzw. ein Item entfernt werden. In der Subskala Kontrolle stieg Cronbach’s Alpha von 0.24 auf 0.59 an, in der Subskala Selbstverwirklichung erhöhte sich Cronbach’s Alpha von 0.59 auf 0.77. In den anderen beiden Domänen konnte keine Verbesserung der internen Reliabilität durch das Weglassen von Items erzielt werden. Es blieben folglich 19 Items übrig, jeweils fünf für die Domänen Autonomie (α=0.67), Selbstverwirklichung (α=0.77) und Freude (α=0.74) und vier Items für die Domäne Kontrolle (α=0.59) (Hyde u. a., 2003). Die Korrelationswerte der Domänen untereinander lagen bei 0.35 bis 0.67 und wurden als zufriedenstellend bewertet (Hyde u. a., 2003).Die einzelnen Domänen luden alle hoch (0.71 bis 0.88) auf einen latenten Faktor (siehe Abbildung 1). Es ist daher anzunehmen, dass sie dasselbe Konzept von Lebensqualität messen (Hyde u. a., 2003).

Abbildung 3 - Interkorrelationen der Domänen (r), interne Konsistenz der Domänen (α) und Faktorladungen zweiter Ordnung (λ) der vier Domänen (vgl. Hyde u. a., 2003).

Die Verkürzung des Messinstruments von 19 auf 12 Items erfolgte spezifisch für den SHARE, um es besser in den ohnehin sehr umfangreichen Fragebogen integrieren zu können. Hierzu wurden die statistischen Analyseverfahren, mittels derer CASP-19 konstruiert wurde, repliziert. In Folge der internen Konsistenzanalyse wurde in der Domäne Kontrolle jenes Item, welches die niedrigsten Korrelationen mit der Domäne aufwies und in den drei Domänen Autonomie, Selbstverwirklichung und Freude jene zwei Items, welche die niedrigsten Korrelationen mit der jeweiligen Domäne aufwiesen, ausgeschlossen. Dadurch konnte jede Domäne auf 3 Items reduziert werden, ohne dass sich die interne Reliabilität wesentlich verschlechterte (Cronbach’s Alpha lag zwischen 0.56 und 0.76). Mittels einer Faktorenanalyse zweiter Ordnung konnte bestätigt werden, dass die Domänen auf einen latenten Faktor laden. Darüber hinaus wies CASP-12 hohe Korrelationen mit CASP-19 und der LSI-W Skala auf, d.h. die diagnostische Validität war hoch (Knesebeck u. a., 2005).

Wenngleich das CASP Messinstrument testtheoretisch überprüft wurde, ist dennoch – wie bei allen Messinstrumenten – zu empfehlen, im Zuge der eigenen Analysen Validität und Reliabilität noch einmal zu überprüfen. Eine Evaluation der CASP-Skalen von Wiggins u. a. (2008) hat zudem ergeben, dass die CASP-12 Skala die besten messtheoretischen Eigenschaften aufweist, wenn die Domänen Kontrolle und Autonomie in einem Summenindex zusammengefasst werden.

Auch dieser Bereich bedürfte umfangreicher Ausführungen (vgl. Hollenberg, 2016; Mayer, 2013; Porst, 2014; Raab-Steiner & Benesch, 2015; Saris, 2014; Schnell, 2012; Scholl, 2018; Schöneck & Voß, 2013), da es auch im Bereich Fragebogenkonstruktion kein eindeutiges Rezept gibt und eine bestimmte Konstruktionsform durchaus Sinn für eine wissenschaftliche Fragestellung haben kann, während sie für andere ungeeignet ist. Kurz gesagt: Schwarz-Weiß-Denken hilft hier nicht weiter. In vielen Fällen muss die Konstruktion dem Forschungsziel angepasst werden bzw. gilt es Vor- und Nachteile bestimmter Vorgehensweisen abzuwägen. Beispielsweise ist abzuwägen, ob man die Frage, wie man seinen Gesundheitszustand „zusammenfassend“ einschätzt, zu Beginn eines Moduls über Gesundheit stellt oder erst zum Ende. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden beide Versionen nicht genau zum gleichen Ergebnis führen. Erklärbar ist dieser Umstand damit, dass auch bei dieser Frage nur ein gewisses Spektrum an Informationen zur Urteilsbildung abgerufen wird. Hat man sich aufgrund anderer Frage vertiefend mit dem Thema beschäftigt, wird die Abschätzung mit hoher Wahrscheinlichkeit durch diese vorangegangenen Beantwortungsprozesse beeinflusst. Ob erste oder zweite Variante bevorzugt wird, hängt vom Ziel der Forschung ab. Wie damit verdeutlicht werden sollte, haben selbst vermeintliche Details Auswirkungen auf die Daten. Für einen ersten Überblick sollen hier ein paar Eckpunkte der Konstruktion herausgegriffen werden, welche in einem „guten“ Fragebogen zu berücksichtigen sind (Diekmann, 2016, S. 414ff.).

Der Fragebogen beginnt nicht mit dem ersten Frageitem, sondern mit der Einleitung. Nach Raab-Steiner & Benesch (2015, S. 54) sollten mindestens folgende Inhalte kurz dargestellt werden:

Eine klare und kurze Darstellung der Person und eventuell der Einrichtung, für die die Erhebung durchgeführt wird.

Die grobe Darstellung der Fragestellung und eine Erklärung über die Weiterverwendung der gewonnenen Daten (Achtung: DSGVO beachten).

Die Bitte um vollständiges Ausfüllen der Fragen und der Hinweis, dass jede Beantwortung sehr wichtig ist.

Eine Bitte um aufrichtige und rasche Beantwortung der Items mit dem Hinweis, dass es weder richtige noch falsche Antworten gibt (bei Leistungstests wäre das anders).

Eine Zusicherung der Anonymität, falls diese auch wirklich gewährleistet werden kann.

Ein Dank für die Bearbeitung des Fragebogens.

Der Fragebogen beginnt (häufig) mit einer Eröffnungsfrage, die tendenziell allgemeiner ist, auf das Thema hinführt und bei den Befragten Interesse wecken soll.

Die Aufmerksamkeit steigt zunächst und sinkt dann mit zunehmender Fragedauer ab. Die wichtigsten Fragen werden daher häufig im zweiten Drittel des Fragebogens platziert.

Filterfragen und Gabeln helfen, überflüssige Fragen zu vermeiden und die Befragungszeit zu reduzieren. Die Filter und Verzweigungen müssen für den Interviewer im Fragebogen klar gekennzeichnet sein. Sie sollten in persönlichen Interviews auch nicht übermäßig kompliziert sein bzw. ist darauf zu achten, dass sich in der Konstruktion keine „Sackgassen“ einschleichen bzw. aufgrund der Filterführung nur mehr sehr wenige Personen zu den Items geführt werden.

Bei Mehr-Themen-Umfragen (Omnibus-Befragung) sind zwischen den einzelnen Frageblöcken Überleitungen einzuführen. Mit Überleitungsformeln versucht man den abrupten Wechsel abzufedern und auf das neue Thema vorzubereiten.

Sozialstatistische Angaben (Sozialdemographie) sind für die Befragten meist weniger interessant bzw. führen als persönlich empfundene Fragen (etwa über das Alter oder das Einkommen) eher zu einem Abbruch. Die sozial statistischen Fragen werden daher in der Regel am Ende des Fragebogens aufgeführt.

Neue Fragebogen müssen unbedingt einem oder mehreren Pretests unterzogen werden! Es empfiehlt sich, nur mit Sekundärdaten von elaborierten Befragungen zu arbeiten.

Diekmann, A. (2016). Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendungen (10. Auflage, vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe August 2007). Reinbek bei Hamburg: rowohlts enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Cambridge: Polity Press.

Hollenberg, S. (2016). Fragebögen. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-12967-5

Hyde, M., Wiggins, R. D., Higgs, P. F. D., & Blane, D. (2003). A measure of quality of life in early old age: The theory, development and properties of a needs satisfaction model (CASP-19). Aging & Mental Health, 7(3), 186–194. https://doi.org/10.1080/1360786031000101157

James, O., Davies, A. D., & Ananthakopan, S. (1986). The life satisfaction index--well-being: its internal reliability and factorial composition. The British Journal of Psychiatry, 149(5), 647–650. https://doi.org/10.1192/bjp.149.5.647

Kersting. (2003). Augenscheinvalidität. In K. D. Kubinger & R. S. Jäger (Hrsg.), Schlüsselbegriffe der psychologischen Diagnostik: Handbuch (1. Auflage). Weinheim: Beltz PVU.

Knesebeck, O. von dem, Hyde, M., Higgs, P., Kupfer, A., & Siegrist, J. (2005). Quality of Life and Well-Being. In A. Börsch-Supan, A. Brugiavini, H. Jürges, J. Mackenbach, J. Siegrist, & G. Weber (Hrsg.), Health, ageing and retirement in Europe: first results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (S. 199–203). Mannheim: Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA).

Knesebeck, O. von dem, Wahrendorf, M., Hyde, M., & Siegrist, J. (2007). Socio-economic position and quality of life among older people in 10 European countries: results of the SHARE study. Ageing and Society, 27(02), 269–284. https://doi.org/10.1017/S0144686X06005484

Kromrey, H., Roose, J., & Strübing, J. (2016). Empirische Sozialforschung: Modelle und Methoden der standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung mit Annotationen aus qualitativ-interpretativer Perspektive (13., völlig überarbeitete Auflage). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.

Martin, E., Turner, C. F., & National Research Council (U.S.). (1984). Surveying Subjective Phenomena. New York: Russell Sage Foundation. Abgerufen von http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1069883&site=ehost-live

Mayer, H. O. (2013). Interview und schriftliche Befragung: Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung (6., überarbeitete Auflage). München: Oldenbourg Verlag.

Patrick, B. C., Skinner, E. A., & Connell, J. P. (1993). What Motivates Children’s Behavior and Emotion? Joint Effects of Perceived Control and Autonomy in the Academic Domain. Journal of Personality and Social Psychology, 65(4), 781–791.

Porst, R. (2014). Fragebogen: ein Arbeitsbuch (4., erw. Aufl). Wiesbaden: Springer VS.

Raab-Steiner, E., & Benesch, M. (2015). Der Fragebogen: von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung (4., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Wien: Facultas.

Saris, W. E. (2014). Design, evaluation, and analysis of questionnaires for survey research (Second Edition). Hoboken, New Jersey: Wiley.

Schnell, R. (2012). Survey-Interviews: Methoden standardisierter Befragungen (1. Auflage). Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien GmbH.

Scholl, A. (2018). Die Befragung (4., bearbeitete Auflage). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.

Schöneck, N. M., & Voß, W. (2013). Das Forschungsprojekt: Planung, Durchführung und Auswertung einer quantitativen Studie (2., überarb. Aufl). Wiesbaden: Springer VS.

Turner, B. S. (1995). Ageing and Identity. Some reflections on the somatization of the self. In W. Featherstone & A. Wernick (Hrsg.), Images of aging (S. 245–260). London: Routledge.

Wiggins, R. D., Netuveli, G., Hyde, M., Higgs, P. F. D., & Blane, D. (2008). The Evaluation of a Self-enumerated Scale of Quality of Life (CASP-19) in the Context of Research on Ageing: A Combination of Exploratory and Confirmatory Approaches. Social Indicators Research, 89(1), 61–77. https://doi.org/10.1007/s11205-007-9220-5

Wirtz, M. A. (Hrsg.). (2013). Augenscheinvalidität. In Dorsch – Lexikon der Psychologie (18. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.

V.1.6 - 2021