Theorien der Befragung

Mit sozialwissenschaftlichen Sekundärdaten zu arbeiten, bedeutet, nicht nur zu wissen, woher man solche Daten bekommt oder das statistische Know-How für die Datenauswertung zu haben, sondern es ist ebenso notwendig, sich mit dem Entstehungsprozess der Informationen, d.h. der Datengenese auseinanderzusetzen. Insbesondere Befragungsdaten, welche einen bedeutenden Teil sozialwissenschaftlicher Datenbestände ausmachen (auf weitere Formen wie die Beobachtung oder Inhaltsanalyse wird im Weiteren nicht eingegangen), bedürfen vor dem Hintergrund ihrer Entstehung einer genauen Sondierung. Kurz: die Qualität der Ergebnisse einer wissenschaftlichen Analyse ist nur so gut, wie die Daten, auf denen diese basieren. Hier helfen auch die spitzfindigsten Analysemethoden nicht. Nun lässt sich argumentieren, dass die in DataWiki vorgestellten Datensätze eine hohe Qualität aufweisen, entstammen sie doch anerkannten Befragungen. Es ist jedoch einzuwenden: „Even after years of experience, no expert can write a perfect questionnaire. Among the three authors, we have more than one hundred years of experience in questionnaire construction, and we have never written a perfect questionnaire on the first or second draft, nor do we know any professional social scientists who claim they can write questionnaires that need no revision“ (Bradburn, Sudman, & Wansink, 2004, S. 317). Neben der Möglichkeit, dass auch ExpertInnen einen Fehler gemacht haben, muss zudem beachtet werden, dass ein Fragebogen „nicht eine schlicht empiristische Aneinanderreihung von Fragen [ist], sondern eine theoretisch begründete und systematisch präsentierte Auswahl von Fragen, mit denen wir das zugrundeliegende theoretisch definierte Erkenntnisinteresse anhand der mit dem Fragebogen zu gewinnenden Daten empirisch zu prüfen versuchen“ (Porst, 2014, S. 16). Diese Einsicht stellt die Sekundärforschung erneut vor eine Herausforderung. Wie bereits im Kapitel über den Forschungsprozess erörtert, bedarf es im Zuge der theoretisch-inhaltlichen Analyse eines Passungsverhältnisses zwischen den Soll- und Ist-Variablen, also dem Forschungsziel (bzw. Forschungsfragen und/oder Hypothesen und daraus abgeleiteten Soll-Variablen) und den im Datensatz vorhandenen Daten (bzw. Ist-Variablen). Dieser Umstand kann auf die gesamte Datengenese ausgedehnt werden. Es muss daher nicht nur ein Passungsverhältnis zwischen den Variablen bestehen, sondern die Fragen im Fragebogen müssen weitgehend mit dem Forschungsziel übereinstimmen. Zwei Formen der Übereinstimmung lassen sich unterscheiden (vgl. Porst, 2014, S. 17):

-

Quantitative Übereinstimmung: Der Fragebogen deckt sich mit dem Forschungsziel (möglichst) vollständig.

-

Qualitative Übereinstimmung: Die Operationalisierung aller Hypothesen bzw. Variablen des zugrundeliegenden theoretischen Konzepts ist inhaltlich angemessen.

Daraus ergibt sich folgende Faustregel:

a) alle theoretischen Begriffe müssen im Fragebogen abgebildet sein (dies betrifft nicht die sprachliche, sondern die inhaltliche Ebene);

b) die Frageformulierungen und die Antwortkategorien müssen insbesondere reliabel und valide sein.

Anders formuliert müssen Frageformulierungen und die Antwortkategorien zuverlässig das erfassen, was sie vor dem Hintergrund der Forschungsziele erfassen sollen. Genau hierin besteht der neuralgische Punkt, wenn man seine Forschungsfrage und/oder Hypothesen mit Sekundärdaten beantworten möchte.

Zusammen macht dies die Auseinandersetzung mit der Datengenese notwendig. Sekundärdaten können daher in sozialwissenschaftlichen Arbeiten nicht einfach „hingenommen“ werden. Im Bereich von DataInstrument erfolgt daher eine Erörterung dreierlei Punkte, welche helfen sollen, die Datenqualität für das eigene Forschungsprojekt zu beurteilen: allgemeine, sowie kommunikationstheoretische und kognitionspsychologische Grundlagen, die Formen von Fragen und die Fragebogenkonstruktion. Im Nachfolgenden wird auf den ersten Punkt eingegangen, Formen und Fragebogenkonstruktionen sind in der zweiten Sektion von DataInstrument vorgestellt.

Allgemein lässt sich in der Sozialwissenschaft eine Vielzahl an Methoden bzw. konkreter Erhebungsinstrumente nennen, mit welchen Daten generiert werden sollen bzw. können. Gemein ist diesen Verfahren auf abstrakter Ebene das Kriterium eines regelgeleiteten und systematischen Erhebungsprozesses, wenngleich sich die Durchführungspraxis und die konkreten Ausformungen deutlich voneinander unterscheiden. Häufig wird unterschieden in:

-

Experiment

-

Beobachtung

-

Befragung

-

Artefakt- bzw. Inhaltsanalyse

Im Nachfolgenden wird nur auf die Befragung in quantitativer Ausrichtung eingegangen, da sie den Hauptquell für Sekundärdaten darstellt. Freilich ließen sich Sekundäranalysen auf Basis anderer Erhebungsinstrumente durchführen bzw. gibt es auch Überlegungen in der interpretativen Sozialforschung auf Sekundärdaten rückzugreifen (vgl. Medjedović, 2014; Medjedović, Witzel, Mauer, & Watteler, 2010); solche Daten werden jedoch im Vergleich zu Befragungsdaten selten eingesetzt bzw. gibt es methodologische Bedenken.

Die Befragung hat die (Alltags-)Kommunikation als Grundlage und benutzt diese für die Gewinnung von Informationen über das Forschungsobjekt. Das Ziel der sozialwissenschaftlichen Befragung besteht darin, durch regulierte Kommunikation (bzw. im Sinne eines formalisierten Verfahrens) reliable und valide Informationen (oder eben Daten) über den Forschungsgegenstand zu erhalten. „Alle im Interview gestellten Fragen sind nicht Bestandteile einer zweckfreien Kommunikationssituation, sondern haben rein instrumentellen Charakter: Sie sind Mittel zu dem gewünschten Zweck: den Antworten“ (Kromrey, Roose, & Strübing, 2016, S. 338). Anders formuliert sind Befragungen eine Art Aufforderung zur Selbstbeschreibung der/des Befragten, darum wird auch von Introspektion (vgl. Strack, 1994, S. 7) gesprochen. Die oder der Befragte gibt folglich selbst Auskunft über sein Verhalten oder Einstellungen und beobachtet sich damit in gewisser Weise selbst. Dies ist eine besonders wichtige Einsicht, denn wer sich schon einmal selbst beobachtet hat, wird erkennen, dass man über sich selbst in manchen Bereichen weniger weiß, als man im ersten Moment zu glauben vermag. Der Forschungsgegenstand muss jedoch nicht identisch mit der Auskunftsperson sein; es kann sich auch um einen dem/der Befragten nahen Forschungsgegenstand oder Merkmalsträger handeln, bspw. eine Organisation, für die man arbeitet oder um eine nahestehende Person (vgl. Scholl, 2018, S. 20ff.). Auch auf Ebene der Befragungen bzw. Interviews lassen sich unterschiedliche Kategorisierungen vornehmen, so können diese etwa entlang des Erhebungsverfahrens (bspw. face-to-face oder schriftliche Interview) oder dem Grad der Strukturierung (bspw. standarisierte oder offene Interviews) geschieden werden (spezifische Formen wie das narrative Interview in der qualitativen Forschung hier nicht mitbedacht). Im Wesentlichen kommt bei der Surveybefragung die standardisierte Befragung zum Einsatz. Einzelne Elemente bzw. Fragen können zwar offen gestaltet sein (dies bezieht sich auf die Antwortmöglichkeiten), grundsätzlich wird jedoch darauf geachtet, den Großteil der Befragung (inklusive der Antwortmöglichkeiten) zu standardisieren. Die einzelnen Fragen (Items) sind immer einheitlich, nur bei den Antwortkategorien kann in manchen Fällen die Möglichkeit einer offenen bzw. freien Antwort der Befragten bestehen. Auf diesen Aspekt wird später noch eingegangen. Einschränkend ist hinzuweisen – ein weiterer Grund, warum die Bezeichnung als „Survey“ irreführend sein kann –, dass manche Befragungen bzw. Surveys nicht nur auf der standardisierten Befragung basieren, sondern auch andere Formen der standardisierten Messung beinhalten. In der KiGGS Studie werden zum Beispiel Daten auf Basis eines medizinischen Gutachtens gewonnen. Auch dieses Verfahren ist standardisiert und die MedizinerInnen arbeiten eine genau definierte Liste an Punkten ab. Im SILC werden hingegen Informationen über das Einkommen nicht nur erfragt, sondern zumindest in Österreich seit geraumer Zeit über diverse Verwaltungsdaten (etwa Lohnsteuerdatensatz oder Familienbeihilfedatensatz) bezogen. Im Nachfolgenden wird zwar nur auf die standarisierte Befragung eingegangen, greift man aber in der Analyse auf Daten zurück, welche durch andere Instrumente bzw. Quellen gewonnen wurden, so empfiehlt es sich, auch jene näher zu betrachten. So mag die Lohnstatistik ein durchaus exaktes Bild über das Einkommen einer unselbstständigen Person liefern, was aber, wenn nebenbei noch etwas hinzuverdient wird? Nur wenn solche möglichen Umstände mitbedacht werden, lassen sich die aus der statistischen Analyse gewonnen Ergebnisse adäquat interpretieren.

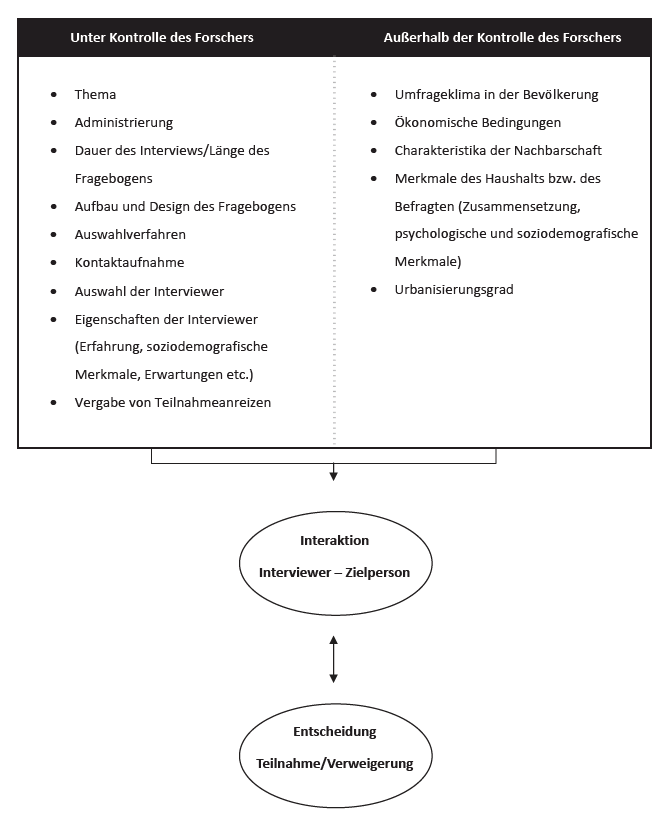

Eine wichtige Frage, die gerne übersehen wird, ist der Grund, warum sich Menschen überhaupt an Befragungen beteiligen. Ganz allgemein lässt sich nämlich festhalten, dass eine Befragung eine gewisse Zeit und Aufmerksamkeit bedarf, in gewisser Weise also Kosten bei dem oder der Befragten verursacht. Grundsätzlich gibt es mehrere Theorien zu dem Thema (vgl. Häder, 2015a, S. 196), welche hierzu Erklärungsmodelle anbieten bzw. versucht sich die Wissenschaft mit Studien dieser Frage zu nähern (vgl. Neller, 2005), um z.B. Gruppen zu identifizieren, welche häufiger die Teilnahme an einer Befragung verweigern. In einer Sonderstudie des ESS für Deutschland zeigt sich, dass eher Frauen, ältere Menschen, Alleinlebende und untere formale Bildungsschichten die Teilnahme verweigern und damit im Vergleich zum Bevölkerungsschnitt in der realisierten Stichprobe des ESS unterrepräsentiert waren (vgl. Neller, 2005, S. 30). In solchen Fällen wird von Unit-Nonresponse (Totalausfall, Komplettausfall) gesprochen, d.h. wenn in der Stichprobe gezogene Personen die Teilnahme an einer Befragung verweigern (oder etwa durch Nichterreichbarkeit oder durch Sprach- oder Verständigungsprobleme keine gültigen Aussagen vorliegen). Analytisch kommt diesem Phänomen insofern Bedeutung zu, als die Möglichkeit ausfallbedingter Verzerrungen steigt, wenn die Ausschöpfung sinkt. Häufig wird zur theoretischen Erklärung dieses Entscheidungsprozesses von Verweigerung und Teilnahme auf handlungsorientierte Ansätze zurückgegriffen und als eine Kosten-Nutzen-Abwägung („Rational Choice Ansatz“) betrachtet. Demnach findet bei der Interviewanfrage eine Kosten-Nutzen-Abwägung bei den Befragten statt; sie vergleichen Handlungsalternative – Teilnahme oder Verweigerung –, „die ihnen die jeweils stärkste Bedürfnisbefriedigung gewährt“ (Schnell, 1997, S. 159) bzw. ihrer Einschätzung nach gewähren könnte. Nutzen ist etwa so zu verstehen, „dass ein potentieller Befragter für sich den Eindruck gewinnt, dass er mit seiner Teilnahme einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung sowie Wissenschaft und Forschung leistet“(vgl. Engel & Schmidt, 2014, S. 333) bzw. kommen Schnauber & Daschmann (2008) zum Ergebnis, dass Personen mit Umfrageerfahrungen häufiger teilnehmen, wenn die letzte Interviewerfahrung positiv war und es einen persönlichen Nutzen gibt (z.B.: „Umfragen bringen Abwechslung und sind interessant“), während Angst vor mangelnder Anonymität und altruistische Gründe („Umfragen sind für die Gesellschaft wichtig und sinnvoll“) einen signifikanten, aber kleineren Einfluss haben. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich Kosten (etwa Angst vor mangelnder Anonymität und damit eine mögliche Rückverfolgung oder Mangel an Zeit) und Nutzen (Interesse usw.) gegenüberstehen (vgl. Esser, 1986). Einen weiteren Hinweis auf den Entscheidungsprozess liefert die soziale Austauschtheorie, welche unterstellt, dass Individuen ihr Handeln an Nutzen bzw. Belohnungen orientieren, die ihnen als Folge ihrer Handlung entgegengebracht werden. Zwar basiert auch diese Annahme auf einem entscheidungstheoretischen Modell, der soziale Austausch unterscheidet sich von einer rein rationalen, ökonomischen Entscheidung aber insofern, als dass angenommen wird, dass nicht nur eine individuelle Nutzenmaximierung erfolgt, sondern Individuen versuchen, im sozialen Austausch den Individualnutzen auszugleichen. Kurz: Reziprozität wird hergestellt. Beide Modelle haben durchaus Konsequenzen in der Frage, wie man potentielle TeilnehmerInnen an Befragungen am besten anspricht. Während bei der Annahme von Rationalität eine Belohnung (incentive) nur zu Beginn versprochen und nach Beendigung der Befragung übergeben werden sollte, lässt sich im Kontext des sozialen Austausches argumentieren, dass die Belohnung vor der Befragung zu übergeben ist, um die Teilnahmebereitschaft zu erhöhen. Diekmann & Jann (2001) untersuchen in ihrer Studie mittels postalischem Design beide Annahmen und konstatieren, dass in jener Gruppe, welcher bereits die Belohnung beigelegt war, die Ausschöpfungsquoten signifikant höher ausfielen, als in jener, in welcher nur die Belohnung versprochen worden war. Auf der anderen Seite erklärt der Rational Choice Ansatz gut, dass Personen die Teilnahme an einer Befragung eher dann ablehnen, wenn die Teilnahme oder deren Konsequenzen subjektiv wichtige Ziele gefährden könnten bzw. eher teilnehmen, wenn sie den eigenen Zielen nutzt. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Reihe an Faktoren identifiziert wurden, welche in der Abwägung eine Rolle spielen und sich in nachfolgender Abbildung 1 zusammenfassen lassen.

Außerhalb der Kontrolle der WissenschaftlerInnen liegt zum einen der Themenblock „Soziale Umwelt“ (Umfrageklima, Urbanisierungsgrad) und „Eigenschaften des Haushaltes bzw. des Befragten“ (Haushaltsstruktur, soziodemografische Charakteristika, psychologische Dispositionen). Unter der Kontrolle sind hingegen das „Survey Design“ (Thema, Auswahl der Befragten, Länge des Fragebogens etc.), wobei insbesondere die Länge des Fragebogens bzw. die damit zur Beantwortung benötigte Zeit eine wichtige Rolle im Entscheidungsprozess spielt. Als weiterer wichtiger Block ist der oder die Interviewerin (soziodemografische Charakteristika, Erfahrung, Erwartungen) nicht zu vernachlässigen. So lassen sich mit geschickten Kommunikationsstrategien doch die einen oder anderen VerweigerInnen von der Teilnahme noch überzeugen.

Nun steht natürlich die Frage im Raum, warum man sich mit dem Entscheidungsprozess der Teilnahme beschäftigen soll. Einerseits und wie bereits erwähnt kann ein systematischer Nonresponse zu einem analytischen Problem werden. Andererseits wird auch die Wahrscheinlichkeit, eine Antwort auf einzelne Fragen zu erhalten, durch die Einstellung zur Umfrage beeinflusst bzw. kann davon selbst die Qualität einer gegebenen Antwort geprägt sein. Stocké (2004) kommt zum Ergebnis, dass eine positive Einstellung zu Umfragen dazu führen kann, dass weniger sozial erwünschte Antworten gegeben werden bzw. konstatieren Rogelberg, Fisher, Maynard, Hakel, & Horvath (2001), dass sich Personen mit positiven Umfrageeinstellungen stärker an die Fragebogenanweisungen halten und weniger Fragen unbeantwortet (Item Nonresponse) lassen.

Konkludierend lässt sich also festhalten, dass die Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme Einfluss auf die Daten bzw. damit einhergehende Verzerrung, sowie die Teilnahmebereitschaft im Kontext einer positiven Einstellung gegenüber Befragung weiteren Einfluss auf die Datenqualität hat.

Befragungen sind grundsätzlich als eine Form der sozialen Interaktion aufzufassen, welche jedoch von alltäglichen sozialen Befragungssituationen in gewissen Punkten abweichen. So wird zwar bei der Durchführung von sozialwissenschaftlichen Befragungen versucht, an die Alltagssituation von Befragungen (Fragestellen, Information im Gespräch) anzuknüpfen, allerdings sind folgende Punkte zu beachten(vgl. Helfferich, 2014, S. 560; Kromrey u. a., 2016, S. 338ff.; Scholl, 2018, S. 22):

es handelt sich um eine künstliche Situation (einerseits ist diese nicht selbst gesucht und widerspricht andererseits den Regeln einer Alltagskommunikation in Teilen – so ist bspw. die Wechselseitigkeit der Kommunikationsbeiträge nur bedingt gegeben),

mit asymmetrischem Charakter (die Situation ist einseitig themenbestimmt durch den Interviewer bzw. die Interviewerin)

entlang einer distanzierten, neutralen und anonymen Gesprächsform.

Das Wissen um den Interaktionsprozess ist insofern von Bedeutung, da auch dieser situationale Umstand das Antworten auf Fragen rahmt. Die sozialwissenschaftliche Befragung unterscheidet sich des Weiteren von natürlichen Befragungssituationen insbesondere aufgrund ihrer standardisierten Interaktionsform. Anders formuliert erfolgt die Fragestellung in einer zuvor festgelegten systematischen Weise und ermöglicht so, anderen Befragten dieselbe Frage in derselben Form zu stellen. Gleiches gilt auch (meist) für die Antworten auf die Frage, welche in einem zuvor festgelegten Format (meist konkreten Antwortmöglichkeiten) abgegeben werden müssen, infolge die Antworten mehrerer Personen unmittelbar verglichen werden können bzw. in Summe mehrerer Antworten von mehreren Befragten ein Datensatz von Merkmalsausprägungen der MerkmalsträgerInnen entsteht (vgl. Strack, 1994, S. 1). Die Standardisierung des Kommunikationsprozesses (dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn der Fragebogen ohne InterviewerInnen ausgefüllt wird) kommt einer wesentlichen Restriktion der Interaktion (im Vergleich zu Alltagssituationen) bei, „die vom Befragten zusätzliche Beiträge zum Gelingen der Kommunikation verlangen“ (Strack, 1994, S. 52). Im Wesentlichen kann der Interviewer bzw. die Interviewerin dem oder der Befragten bei Verständnisschwierigkeiten nicht oder nur im Rahmen der Intervieweranweisungen helfen, da dies die Standardisierung gefährden würde. Hinzuweisen ist jedoch, dass Interpretationen von sprachlichen Äußerungen oft in der sozialen Interaktion selbst ausgehandelt werden. Da in sozialwissenschaftlichen Befragungen diese Möglichkeit aber nicht oder nur bedingt zur Verfügung steht, wird unter anderem aus diesem Grund bei der Interpretation einer Frage auf den Kontext der Befragung (bspw. was ist das Thema, wer sind die AuftraggeberInnen), vorangegangene Fragen (wie steht diese Frage zu anderen in Bezug) und Antwortskalen zurückgegriffen.

Wichtig ist die Einsicht, dass bereits die Form der Befragung Einfluss auf die Datenqualität hat (bspw. wer wird erreicht, welcher Umfang kann abgefragt werden) und je unterschiedliche Interaktionssituationen hervorbringt. Kurz sollen daher die wichtigsten Formen der Befragungen, sowie ihre Vor- und Nachteile erörtert werden (vgl. Burzan, 2015; Scholl, 2018).

Das persönliche (face-to-face) Interview

Das persönliche Interview basiert auf der Anwesenheit von einem/einer (in seltenen Fällen zwei) InterviewerInnen und einem/einer (bzw. selten mehreren) Befragten. Häufig wird es als „face-to-face“-Interview bezeichnet und gilt als die teuerste Befragungsform unter den Surveybefragungen. Scholl (2018, S. 29f.) unterscheidet zwischen dem „Hausinterview“ – InterviewerInnen suchen die Befragten bspw. in ihrer Privatwohnung auf – dem „Passanteninterview“ – die Befragung wird im öffentlichen Raum durchgeführt – und die „Klassenzimmer-Befragung“ – eine Mischform mit der noch später vorgestellten schriftlichen Befragung, häufig als Paper and Pencil Fragebogen bezeichnet (kurz PAPI), in welcher die InterviewerInnen an einem Ort konzentriert die Befragung durchführen. All jene Verfahren unterliegen gewissen Bedingungen bzw. Einschränkungen, wobei hier die Vor- und Nachteile des Hausinterviews angeführt werden sollen:

| Vorteile | |

|---|---|

Der persönliche Kontakt kann die Qualität der Befragungsergebnisse erhöhen. |

|

Nutzung weiterer Hilfsmittel |

|

Kombination mit weiteren Verfahren |

|

| Nachteile | |

|---|---|

Der persönliche Kontakt kann die Qualität der Befragungsergebnisse verringern |

|

Feldphase und Kosten |

|

Schlechte Erreichbarkeit gewisser Teilpopulationen |

|

Zusammenfassend sind die InterviewerInnen der zentrale Dreh- und Angelpunkt im persönlichen Interview und beeinflussen das Interview sowohl negativ, wie auch positiv. Insbesondere sehr lange Interviews bedürfen meist dem persönlichen Interview bzw. können in diesem auch komplexere Fragen bzw. Instruktionen gestellt werden. Bei einer guten Schulung der InterviewerInnen ist die Datenqualität an sich sehr hoch und gerade deswegen wird in vielen sozialwissenschaftlichen Befragungen weiterhin auf diese Form zurückgegriffen. Aufgrund der hohen Kosten wurde das persönliche Interview in seiner Verbreitung von anderen Formen aber abgelöst, blickt man bspw. in die Marktforschung.

Das telefonische Interview

Das telefonische Interview ist weniger persönlich als das direkte face-to-face Interview, aber es basiert ebenfalls auf einer Beziehung zwischen einem/einer InterviewerIn und einem/einer Befragten. Aufgrund der geringeren Kosten wird es besonders häufig eingesetzt, trotzdem hat es aufgrund von Online-Befragungen bereits an Relevanz eingebüßt.

| Vorteil | |

|---|---|

Kosten und Feldarbeit |

|

Der persönliche Kontakt kann die Qualität der Befragungsergebnisse erhöhen |

|

Kontrolle |

|

| Nachteil | |

|---|---|

Repräsentativität |

|

Form des Fragebogens |

|

Der persönliche Kontakt kann die Qualität der Befragungsergebnisse verringern |

|

Die schriftliche Befragung

Bei der schriftlichen Befragung werden kein InterviewerInnen eingesetzt, und die Befragten füllen den verschickten oder verteilten Fragebogen selbst aus.

| Vorteil | |

|---|---|

Kosten und Feldarbeit |

|

Erreichbarkeit |

|

Flexibilität |

|

| Nachteile | |

|---|---|

Befragte/r bleibt im Unklaren |

|

Ausschöpfung |

|

Verzerrungseffekte |

|

Die Online-Befragung

Online-Befragungen sind streng genommen computerunterstützte schriftliche Befragungen. Die Fragebögen sind mit HTML oder anderen Techniken (wie Javascript oder Flash) programmiert; sie können interaktive und multimediale Elemente enthalten.

| Vorteil | |

|---|---|

Kosten |

|

Anonymität |

|

Kombination mit weiteren Mitteln |

|

| Nachteile | |

|---|---|

Repräsentativität |

|

Befragte/r bleibt im Unklaren |

|

Verzerrungseffekte |

|

Der Einsatz von Technik

Eine häufige Unterscheidung bei den Befragungsformen wird auf Basis des Einsatzes von technischen Hilfsmitteln getroffen. Bereits erwähnt wurde in der schriftlichen Befragung die Bezeichnung Paper and Pencil Interview oder Pen and Paper Interviews (PAPI) bzw. wird bei computergestützten Befragungen zwischen Computer Assisted Personal Interview (CAPI) und Computer Assisted Telephone Interview (CATI) geschieden. Wiewohl computergestützte Verfahren sicherlich heute dominierend sind, bieten diese eine Vielzahl an Vorteilen (Filterführung automatisiert, Just-in-Time Checks etwa bezüglich des Einkommens, direktes Abspeichern der Informationen in ein Datenfile), kann in manchen Situationen nicht auf das PAPI Verfahren verzichtet werden (man denke etwa an postalische Befragungen). Auch in selbstadministrierte Befragungen dringen technische Hilfsmittel immer weiter vor, wird bspw. in der SILC Erhebung aktuell mit einer Onlinebefragung bzw. einem Fragebogendesign für Tablets experimentiert. Ohne Frage lassen sich damit neue Wege der Datengenese erschließen, dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, sich weiterhin bewusst mit der Entstehung der Daten auseinander zu setzen bzw. auch die Schwächen einzelner Verfahren und deren Auswirkungen zu reflektieren.

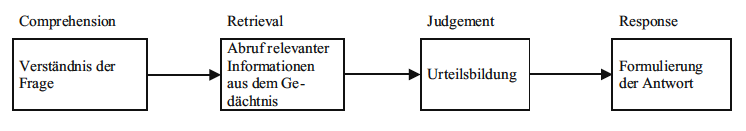

Wie bis jetzt gezeigt wurde, beeinflusst die Einstellung zu Befragungen, wie auch die Form von Befragungen die Datenqualität, sei es, weil bestimmte Subgruppen nicht oder nur über einen gewissen Weg erreicht werden können, oder weil bspw. in Telefonbefragungen besonders auf die Einfachheit jeder einzelnen Frage geachtet werden muss. Von weiterer zentraler Bedeutung ist das Wissen um den Antwortprozess selbst; allzu leicht wird übersehen, dass das Antworten auf eine Frage eine durchaus komplexe und kognitiv anspruchsvolle Angelegenheit ist. Allgemein werden meist vier Abschnitte im Prozess der Beantwortung unterschieden (vgl. Strack, 1994, S. 50ff.): Zum Beginn müssen die Befragten die vorgelegten Fragen verstehen und sich die Bedeutung erschließen (Comprehension). Danach sind die für die Beantwortung relevanten Informationen aus dem Gedächtnis abzurufen (Retrieval). Sie bilden die Grundlage für eine Urteilsbildung (Judgement), deren Ergebnis in einem letzten Schritt formuliert und anhand der gegebenenfalls vorhandenen Antwortvarianten (Response) kommuniziert wird (vgl. Häder, 2015b, S. 205).

Frage verstehen

Das Verständnis der Frage ist die zentrale Voraussetzung für eine – dies ist zu betonen – sinnvolle Antwort. Wenn entsprechend eine Frage gestellt wird, stellt sich damit zugleich die Hauptfrage, ob Befragungspersonen die Frage so verstehen, wie es intendiert ist. Ähnlich der semantischen Analyse der Konzeptspezifikation muss auch der Interpret oder die Interpretin einer Frage den Bedeutungsgehalt von Begriffen in der Frage bzw. den gesamten Fragetext erfassen. Was bedeutet etwa der Begriff „Einkommen“, wenn man die persönliche Einkommenshöhe einer Person erfragen möchte. Handelt es sich hierbei um das Jahreseinkommen oder Monatseinkommen, wie ist mit Sonderzahlungen umzugehen, wie sollen Boni berücksichtigt werden, handelt es sich um das Brutto- oder Nettoeinkommen? Das Verstehen einer Frage ist, wie Strack (1994) konstatiert, aber nicht nur vom Fragetext sondern dem Kontext, in welchen die Frage eingebettet ist, abhängig. Zumindest drei Aspekte des Kontexts sind bei der Interpretation der Frage von Bedeutung:

-

Die Interpretation von mehrdeutigen Fragen wird durch vorangehende Fragen beeinflusst, wenn die Inhalte der Kontextfragen in den Interpretationsspielraum der Zielfrage fallen.

-

Für die Interpretation von Fragen fallen den vorgegebenen Antworten große Bedeutung zu, weil durch die Vorgabe von Antwortmöglichkeiten der Interpretationsspielraum per se eingeschränkt wird und somit Mehrdeutigkeiten reduziert werden. „Antwortkategorien haben nämlich nicht nur die vom Forscher intendierte Funktion, die Reaktion der Befragungsperson auf einen bestimmten Stimulus zu protokollieren; sie dienen der Befragungsperson vielmehr auch dazu, den Kontext einer Frage zu erkennen, ihren Sinn zu interpretieren und den Spielraum für eine angemessene Reaktion auf die gestellte Frage ab- und einzugrenzen“ (Porst, 2014, S. 63).

-

Das Thema der Befragung bzw. der Grund der Befragung werden in Bezug zur jeweiligen Frage gesetzt.

-

-

Informationen abrufen

Nachdem der/die Interviewte weiß (oder auch nicht), was die Bedeutung und der Sinn einer gestellten Frage ist, müssen nun Informationen aus dem Gedächtnis abgerufen werden, die zur Beantwortung der Frage von Bedeutung sind oder zumindest sein könnten. Meist bedarf es zur Informationsfindung einiger kognitiver Anstrengung, es muss also überlegt werden. Eine zentrale Erkenntnis besteht zudem darin, „dass Menschen nicht alle Informationen abrufen, die für das Urteil von Belang sind; dies wäre gar nicht möglich, da die Kapazität zur Informationsverarbeitung begrenzt ist. Stattdessen rufen Menschen nur so viele Informationen aus dem Gedächtnis ab, bis sie subjektiv der Meinung sind, nun mit hinreichender Genauigkeit die Frage beantworten zu können“ (Mummendey & Grau, 2014, S. 43).

-

Urteil bilden (und editieren)

Basierend auf den Informationen formulieren die Befragten zunächst eine vorläufige Antwort. Der Aspekt der Urteilseditierung ist negativ in der Befragungsforschung konnotiert und verweist darauf, dass Urteil bzw. damit die Antworten vom „wahren“ Wert bewusst abweichend formuliert werden. Als wahr kann hier etwa verstanden werden, dass eine Person tatsächlich am Tag 6 Stunden fernsieht (vorläufige Antwort). Diese Information auch erfolgreich abgerufen hat – eine Abweichung vom wahren Wert ist auch durch Erinnerungsdefizite möglich –, jedoch vor dem Hintergrund anderer Erfahrungen davon ausgeht, dass dieser Wert eine Abweichung von einem „normalen“ oder der Situation angepassten Verhalten darstellt. Im schlimmsten Falle weichen Befragte aufgrund von Vorstellungen über die soziale Erwünschtheit eines Verhaltens von ihrem eigenen Verhalten ab (vorläufige Antwort) und korrigieren bspw. die Zahl der Fernsehstunden in ihrer Antwort nach unten (abschließende Antwort). Solche Anpassungen erfolgen relational etwa in Hinblick auf Vergleichsgruppen und situationsspezifisch etwa auf Basis der möglichen Antwortkategorien (in Folge werden bspw. Extremwerte/Randwerte vermieden) oder aufgrund von Interviewereffekten – bspw. möchte man dem Gegenüber imponieren oder passt Antworten über Fragen zu älteren Menschen gegenüber einem oder einer älteren InterviewerIn an.

-

Urteil auf Antwortformat einpassen

Mit der Abgabe einer Antwort endet dem kognitionspsychologischen Modell zufolge der Antwortprozess. Hierfür müssen die Befragten ihre individuellen Urteile auf die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten übertragen. Problematisch ist, wenn Urteil und Antwortkategorien nicht zueinander passen bzw. müssen auch die Antwortkategorien in ihrer Bedeutung überhaupt verstanden werden.

Hinzuweisen ist zum Abschluss, dass die Beantwortung einer Frage in meist sehr kurzer Zeit erfolgt und daher für den einzelnen Schritt meist nur wenig Zeit erübrigt wird. Die Satisficing-Theorie greift den Gedanken auf, dass die sorgfältige und zutreffende Beantwortung der Fragen in Umfragestudien ein komplexer und mitunter äußerst aufwendiger Prozess ist und dass Befragte nicht immer ausreichend fähig oder motiviert sind, die mit der sorgfältigen Ausführung der kognitiven Prozesse während der Fragebeantwortung verbundenen Anstrengungen auf sich zu nehmen. Die Satisficing-Theorie postuliert daher, dass Befragte die vier grundlegenden kognitiven Prozesse mit variierenden Graden der Sorgfalt und Vollständigkeit absolvieren können. Den idealen Fall stellt das Optimizing, bei welcher von einer vollständigen und sorgsamen Ausführung aller kognitiven Prozesse bei der Fragebeantwortung ausgegangen wird. Insbesondere mit zunehmender Belastung und abnehmender Motivation erhöht sich jedoch die Wahrscheinlichkeit der Anpassung der Antwortstrategie hin zu einem weniger sorgfältigen und tiefgründigen Prozessieren. Befragte können sich beispielsweise weniger Gedanken über die Bedeutung der Frage machen oder die Informationssuche oberflächlich gestalten. Das Resultat ist eine dem/der Befragten akzeptabel oder zufriedenstellend erscheinende anstatt einer akkuraten Antwort. Die Anpassung der Antwortstrategie hin zu einem weniger sorgfältigen Beantworten der Fragen wird als Weak Satisficing bezeichnet (vgl. Roßmann, 2017).Dies kann soweit führen, Schritte wie die Informationsbeschaffung praktisch vollständig auszulassen und Aktivitäten auf ein oberflächliches Verstehen der Frage und die Auswahl einer zumindest plausibel erscheinenden Antwort zu beschränken oder sogar eine willkürliche Auswahl unter den zur Verfügung stehenden Antwortmöglichkeiten zu treffen. Dies wird auch als Strong Satisficing bezeichnet.

Bradburn, N. M., Sudman, S., & Wansink, B. (2004). Asking questions: the definitive guide to questionnaire design-- for market research, political polls, and social and health questionnaires (Revised edition). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Burzan, N. (2015). Quantitative Methoden kompakt.UTB.

Diekmann, A., & Jann, B. (2001). Anreizformen und Ausschöpfungsquoten bei postalischen Befragungen: eine Prüfung der Reziprozitätshypothese. ZUMA Nachrichten, 25(48), 18–27.

Engel, U., & Schmidt, O. (2014). Unit- und Item-Nonresponse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung (S. 331–349). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. Abgerufen von http://link.springer.com/10.1007/978-3-531-18939-0

Esser, H. (1986). Über die Teilnahme an Befragungen. ZUMA Nachrichten, 10(18), 38–47.

Häder, M. (2015a). Empirische Sozialforschung. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19675-6

Häder, M. (2015b). Empirische Sozialforschung: eine Einführung (3. Auflage). Wiesbaden: Springer VS.

Helfferich, C. (2014). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung (S. 559–575). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. Abgerufen von http://link.springer.com/10.1007/978-3-531-18939-0

Kromrey, H., Roose, J., & Strübing, J. (2016). Empirische Sozialforschung: Modelle und Methoden der standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung mit Annotationen aus qualitativ-interpretativer Perspektive (13., völlig überarbeitete Auflage). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.

Medjedović, I. (2014). Qualitative Daten für die Sekundäranalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung (S. 223–232). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. Abgerufen von http://link.springer.com/10.1007/978-3-531-18939-0

Medjedović, I., Witzel, A., Mauer, R., & Watteler, O. (2010). Wiederverwendung qualitativer Daten: Archivierung und Sekundärnutzung qualitativer Interviewtranskripte (1. Aufl). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Mummendey, H. D., & Grau, I. (2014). Die Fragebogen-Methode: Grundlagen und Anwendung in Persönlichkeits-, Einstellungs- und Selbstkonzeptforschung (6., korrigierte Auflage). Göttingen Bern Wien Paris Oxford: Hogrefe.

Neller, K. (2005). Kooperation und Verweigerung: eine Non-Response-Studie. ZUMA Nachrichten, 29(57), 9–36.

Porst, R. (2014). Fragebogen: ein Arbeitsbuch (4., erw. Aufl). Wiesbaden: Springer VS.

Rogelberg, S. G., Fisher, G. G., Maynard, D. C., Hakel, M. D., & Horvath, M. (2001). Attitudes toward Surveys: Development of a Measure and Its Relationship to Respondent Behavior. Organizational Research Methods, 4(1), 3–25. https://doi.org/10.1177/109442810141001

Roßmann, J. (2017). Satisficing in Befragungen. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-16668-7

Schnauber, A., & Daschmann, G. (2008). States oder Traits? Was beinflußt die Teilnahmebereitschaft an telefonischen Interviews? Methoden, Daten, Analysen (mda), 2(2), 97–123.

Schnell, R. (1997). Nonresponse in Bevölkerungsumfragen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-97380-1

Scholl, A. (2018). Die Befragung (4., bearbeitete Auflage). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.

Strack, F. (1994). Zur Psychologie der standardisierten Befragung (Bd. 48). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-78890-1

V.1.6 - 2021